実は新宿は、数々のレコードショップが店を構える“レコードの街”。今回は、個性豊かな3店舗を訪ねて「思わずジャケ買いしたくなるレコード5選」を聞いた。知れば知るほどおもしろい、レコードジャケットの沼。ぜひハマってみてほしい。

音楽とアートが共進化する「同時代性」にワクワク。レッドリングレコード・小松直教さんの「至極のジャケット5選」

まず訪ねたのは、西新宿のレッドリングレコード。1960〜70年代のロックを中心に、サイケ、プログレ、メタル、ジャズ、ブルースなどを扱うショップ。

「この辺りをまわれば、世界をまわる必要がないってくらい、幅広いジャンルでトップクラスのレコードショップがあるのが西新宿。初心者の方から業界関係者までいろんな方がいらっしゃるので(レコードショップを)やっていて楽しいですね」と話すのは、店主の小松直教さん。

今回は、1970年代前後のUKロック作品を中心にセレクトしてくれた。

「この時代の表現は、音楽とカバーアートが同時に発展していくスタート地点といえます。その同時代性が“ホンモノ”を感じさせるところは、ちょっと他のものに代えがたい魅力ですね」(小松さん・以下同)

そう語る小松さんの「至極のジャケット5選」をご紹介しよう。

小松さんが選ぶ至極のジャケット① 『Valentyne Suite(邦題:バレンタイン組曲)』/コロシアム(1969)

大手レコード会社・フィリップスのサブレーベル「ヴァーティゴ」から1969年にリリースされた作品。のちにさまざまな有名ジャケットを手がける写真家、マーカス・キーフによるレコードジャケットで、淡く退廃的な美しさを湛えたアートワークは、当時一線を画すものだったそう。

というのも、それまでヨーロッパのレコードの本流といえばクラシックやジャズ。「売れるか売れないかわからない…そんな、若いアーティストを売り出すにあたって、サブレーベルを作ったんですね。結果、それまでジャケットを手がけていたベテランの写真家ではなくて、若い作家が集まるきっかけになった。音楽を作っている人も、アートやデザインを手がけている人たちも同世代で、非常に若い。その時代のエネルギーを感じます」と小松さん。

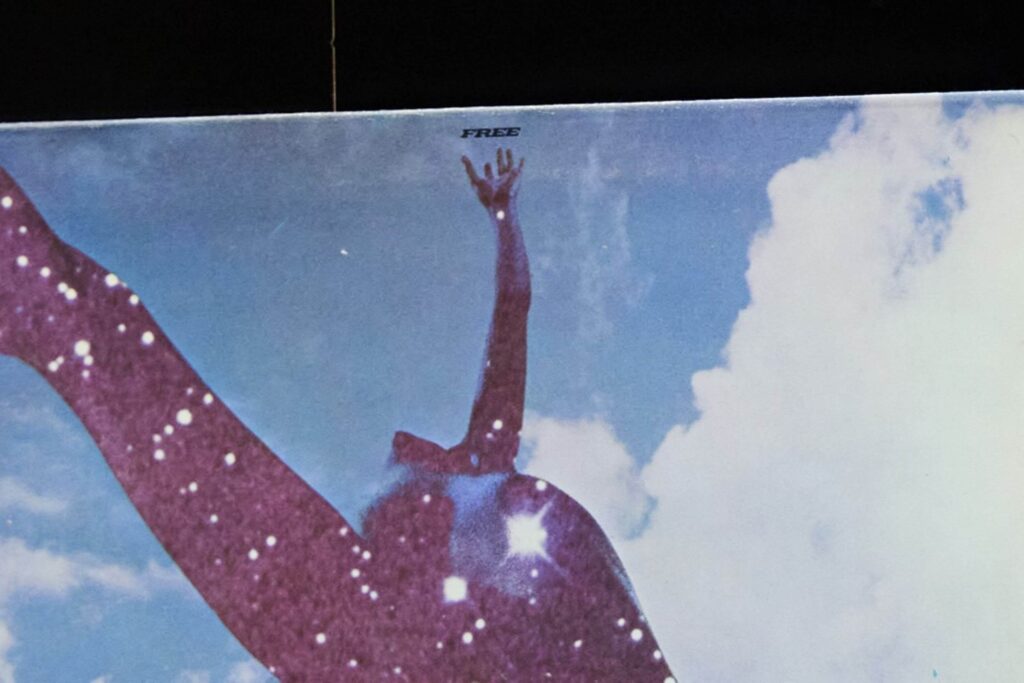

小松さんが選ぶ至極のジャケット②『Free』/フリー(1969)

続いては、イングランド出身のバンド・フリーの2ndアルバム。アートワークはジミ・ヘンドリックスの公式カメラマンもつとめたアメリカの写真家、ロン・ラファエリによるもの。ラファエリは当時20代半ば、メンバーも全員10代〜20代前半という若さだ。

「ひとめ見た瞬間に『これなんだろう? めちゃくちゃかっこいいな!』と。空と宇宙。よく見ると女性なんですが、大胆な構図ですよね。女性の手の先に、グループ名がさりげなく描かれている。

当時、フリーというグループは知っていたんですけど、どれを聴いてみようかなというときに『いちばんかっこいいもので決めよう』と“ジャケ買い”したのがこの作品です。音楽を聴いた時に広がるその“バンドの世界観”をイメージしやすくしてくれる。それが、僕がジャケットに抱いている考え方です」

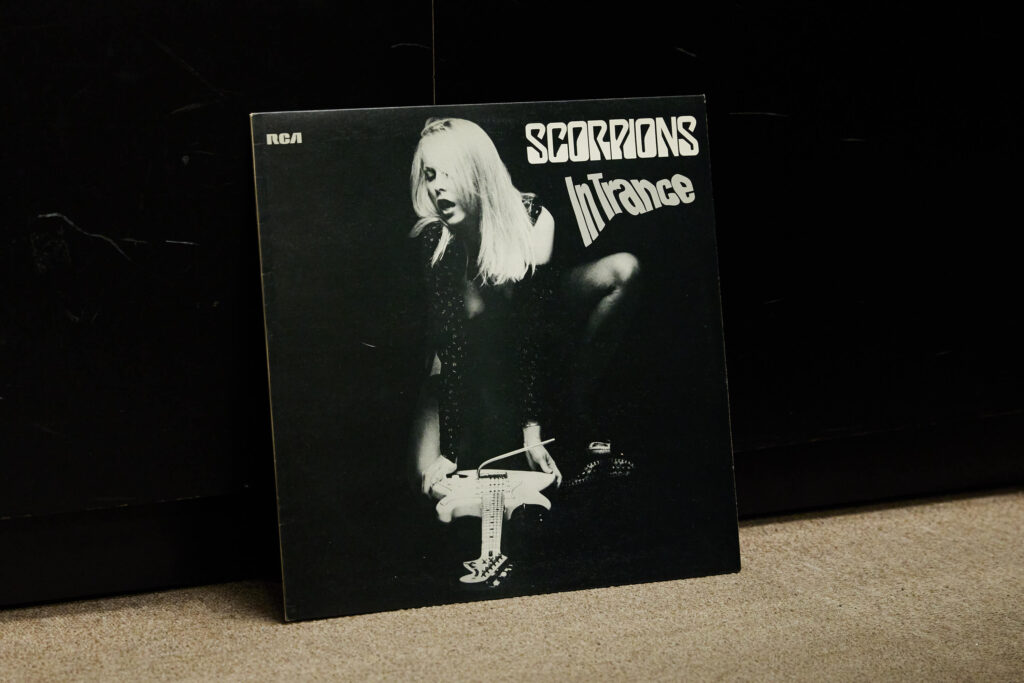

小松さんが選ぶ至極のジャケット③『In Trance』/スコーピオンズ(1975)

“バンドの世界観”を表すジャケットとして、「これはもうまんまですよね(笑)」と取り出したのは、ドイツ出身のハードロックバンド、スコーピオンズが1975年に発表した3rdアルバム。ギターにまたがるような女性の姿がなんとも官能的で、バンドの刺激的なサウンドを彷彿とさせる。

「これは、ギタリストのウルリッヒ・ロート(ウリ・ジョン・ロート)のギターなんです。構図の美しさや女性の表情、ロゴの揺れている感じもいいですよね。このバンドロゴはこれ以降も、ずっと使われているものです」

小松さんが選ぶ至極のジャケット④『WARRIOR ON THE EDGE OF TIME(邦題:絶体絶命)』/ホークウィンド(1975)

ここで少し毛色を変えて、「ギミックジャケットから、どうしてもひとつ…」とご紹介してくれたのがこちら。イングランド発スペース・ロックバンド、ホークウィンドの1975年の作品。

ファンタジックな雰囲気のジャケットを広げると、4倍の大きさのアートに! 美麗なイラストの迫力もさることながら、主人公の“絶体絶命”感がさらに際立つ、非常にストーリー性のあるアートワークだ。さらにジャケットを裏返すと、騎士が持つ「混沌の盾」になるという仕掛けまで。

「これはCDサイズになったら意味がない。レコードの“等身大”だからこその魅力です」

のちの再発版やCD版ではこうしたギミックはなくなっていることも多いそう。オリジナルのギミックジャケットを探し出すのも、レコードショップで“ホンモノ”と出会う楽しみのひとつといえるだろう。

小松さんが選ぶ至極のジャケット⑤『ENDANGERED SPECIES』/ホワイト・ウルフ(1986)

5つ目にピックアップしたのは、カナダの5人組バンド、ホワイト・ウルフの1986年の作品。70年代に生まれた音楽とアートワークの共進化関係は、80年代の作品にも息づいている。

「カナダのアートディレクター、ヒュー・サイムがジュノー賞を獲得後に手がけたアートワークです。ジュノー賞はカナダにおける権威ある賞。60〜70年代に若いクリエイターたちで出発したロックのレコードジャケットが、80年代にはこうした存在になるのは感慨深いですよね。そんな人が手がけた写真だけあって、単純に美しさが半端ない。飾りたくなる雰囲気です」

ジャケ買いは「あまり固く考えずに」。洋服を選ぶように、ショップを巡ってみて

小松さんにとってジャケ買いとは?と尋ねると、「自分のなかに何かとっかかりがないと、選ぶものも選べませんよね。どこに“ジャケ買い”のモチベーションがあるか。洋服を買う時と同じです」と言う。

「アートワークの美しさ、かっこよさだけで選ぶのもありだし、『動物縛り』『色縛り』など、自分の好きなものをヒントに選んでもいい。好きな写真家、イラストレーターを狙って集めている人もいます。あまり固く考えず、1万円持って月1回徘徊すればいいと思いますよ。なんでも店員に聞くことをおすすめします」

レコードジャケットが時にささやかに、時に雄弁に語りかけるその時代のストーリーを、いきいきと教えてくれた小松さん。文句なしにかっこいいジャケットには、相応のかっこいい物語がついているのかもしれない。