街の住人として、お客さんとして、作家として、あらゆる視点でこの街と接してきた鈴木さんが、歌舞伎町に混在するカルチャーを起点に、街へ思いを巡らせる連載コラムです。

第3回は、文学や映画で描かれるこの街について。フィクションに出てくる歌舞伎町はどんなイメージでしょうか?

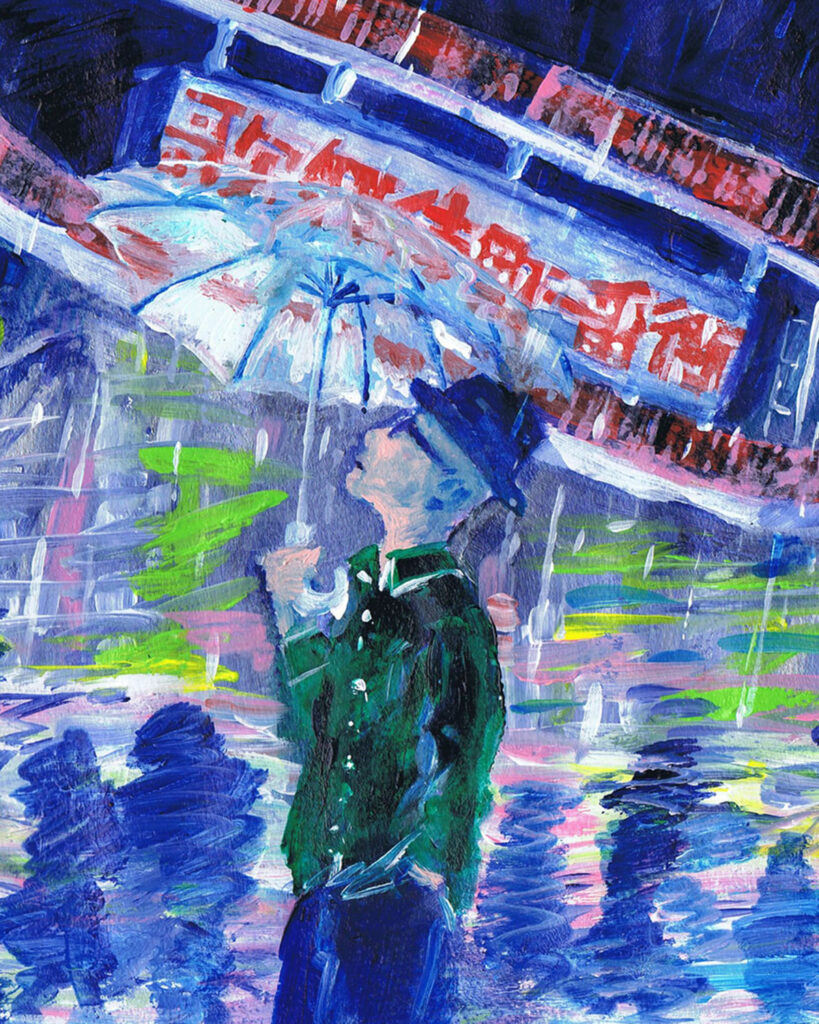

Vol.03 描かれざる街 ー虚構の中を支配したもの

「ありとあらゆる手段で、性的欲求に対処している国なんだな、ぼくはぜひ歌舞伎町に行ってみたい、さっき君を待ってる間に地図で調べたんだけど歌舞伎町はこのすぐ近くだよね、ほらこのセックスマップを見て、歌舞伎町はまるでアンドロメダ星雲みたいにセックスショップのマークでいっぱいだよ」

小冊子の中の地図には六本木や渋谷や錦糸町や吉原、それに新宿二丁目や横浜黄金町、千葉栄町、川崎堀之内、などがあって、オッパイマークで風俗店を示してあったが、確かに歌舞伎町は群を抜いていた。コマ劇場から区役所通りにかけてオッパイマークがまるでブドウの房のように並んでいる。

外国人観光客にナイトライフのアテンドをする二十歳の青年とその奇妙な客を描く村上龍『イン・ザ・ミソスープ』(1997)のなかで、青年に風俗案内を依頼する客の男の台詞は、歌舞伎町のある種のステレオタイプを正確に切り取っている。少なくともバブル期から90年代にかけて、多くの観光客の持つ歌舞伎町のイメージはこのようなものだったし、実際のガイドブックの文言も”Tokyo’s most notorious area” “The red light district” と紹介していた。多くの英語ガイドの中で”ただしそれほど危険ではない” “女性一人で夜間も歩ける” と書かれるのは他国の歓楽街と違って面白いところではあるが、当時の風俗店の数や犯罪件数などを辿っても、この印象は現実と大きく離れていたとは言えないだろう。こういったイメージを小説や映画などは巧みに取り込み、物語の中に説明不要の大歓楽街を立ち上がらせた。そしてそれらのフィクションが受容されることで、歌舞伎町の印象はさらに強化されていく。

96年に出版され、大きな話題を呼んだ馳星周のベストセラー小説『不夜城』は、語り手が区役所通りを職安通りに向かって歩いていく描写で幕を開ける。「狭い歩道を占拠しているのは、ミニから伸びた足をこれみよがしに突きだしている女たちと客引き、それに中国人たち。ときおり、南米や中東の顔も見えるが、数えるほどでしかない。日本語よりも北京語や上海語の方がかまびすしい歩道の脇では、客待ちのタクシーが延々と列を作っていた。客引きや女たちの手を擦り抜けて、風林会館前の交差点を左に」。

歓楽街としての歌舞伎町表現は90年代半ばに一つの完成を見た。それは風俗店や飲み屋の興盛極まる時期とほぼ一致する。ちなみに椎名林檎が『歌舞伎町の女王』を歌ったのは、映画版『不夜城』と同じ1998年である。これ以降、歌舞伎町の不夜城的なイメージは良い意味で記号化し、漫画やゲームの中で幾度となく踏襲されていくこととなる。反復の中で凝り固まっていくイメージは、逆に言えば歌舞伎町の別の側面への想像力を奪う。実際、風俗店が減り、客引きが減り、良くも悪くもネオンの数が侘しくなっても、あるいはアートプロジェクトや再開発などで新しい盛り上がりができても、このイメージはそう簡単に更新されることはなかった。

先日、「新宿ロフト」などのライブハウスを運営するロフトプロジェクトに勤めていた女の子と話していたとき、「歌舞伎町に通う」「歌舞伎町で働く」という、彼女にとっては嘘偽りない日常の説明が、今でも会話に笑いや裏切りをもたらすことが面白かった。彼女は風俗嬢でもストリッパーでもホストクラブの客でもない。それでも事前情報なく「毎日歌舞伎町に通っている」と聞くと、人は地理的な意味より先に記号的な意味に飛びつき、限定された想像力を働かせる。それゆえ「ライブハウスのスタッフだ」と聞くといくらか安心したような顔をして、イメージを裏切る笑いにすらなる。

2015年公開の廣木隆一監督映画『さよなら歌舞伎町』は、”東洋一の歓楽街”という、かつて名誉であると同時に悪名でもあり、歌舞伎町の複雑さを曇らせる支配的なイメージでもあった異名が、もはや剥がれかかった看板でしかないことを示す作品だった。舞台となるのは歌舞伎町に数多あるラブホテル、登場人物はコリアン系のデリヘル嬢、ラブホテル従業員、AV女優、刑事、指名手配中の傷害犯などであり、従来のイメージから大きく外れるものではない。表舞台で思いっきり輝く道を絶たれた者、人生の歯車が噛み合わない者、行き場を失った者が辿り着く街としての機能は依然としてあるものの、彼らが生きるのはネオン眩しい非日常ではない。むしろ人生のメインストリートから外れても続いていく、圧倒的に凡庸な日常である。

こうした佳作はあるものの、個人的には歌舞伎町の”描かれる街”としての側面は全くもって不十分で、やや退屈とすら思う。暴対法施行、都の浄化作戦、景気後退に加えて、疫病禍の自粛や歓楽街への攻撃を経て、不夜城的歌舞伎町はもはや虚構の中にしか存在しない。しかしそれは、歌舞伎町が東京や郊外都市の他の街と同じ、どこにでもある退屈な街であることを意味しない。むしろある意味で安直なイメージが完成する前の周辺というのは実に捉えどころのない文化を内包していた。

新宿を描く映画で最も好きなものの一つに大島渚監督が新宿紀伊國屋書店を舞台に描いた『新宿泥棒日記』(1969)があるが、これは単純な記号としてではない、新宿の持つアンダーグラウンドな雰囲気と混沌を切り取った好例だった。そしてここでも描かれる日本で最も有名と言える書店が真向かいにあるだけでなく、現在のチェックメイトビルのある場所には戦前、児童文学を始めとする当時の文芸を牽引した赤い鳥社が存在した。2017年に開業し、ホストの店員が接客することで話題になった歌舞伎町ブックセンターは、何も周辺地域にとって脈絡のない唐突なものではなかったのである。

また、明治期の大幸館に始まり、大正9年にできた新宿武蔵野館から新宿松竹館など、戦前の新宿は浅草に次ぐ”映画の街”でもあったし、戦後の歌舞伎町に新宿地球座が開館してからも、新宿ミラノ座や新宿プラザ劇場などがその文化を継承し、近年のバルト9やピカデリー、TOHOシネマズなど、上映する街としては今でも日本最大である。

個性的な書店やライブハウスが生まれ、映画が無数に上映される街でありながら、本や音楽、舞台、映画に描かれる側としてはあまりに支配的だった不夜城的なものに長く甘んじていたのは、歌舞伎町の興味深い点ではある。描かれざる顔が無数に残っているため、どこの街よりも表現の可能性を秘めているとも言える。

鈴木涼美

作家。慶應義塾大学環境情報学部在学中にAVデビュー。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了後、日本経済新聞社へ入社。著書に『「AV女優」の社会学 なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか』(青土社)、『身体を売ったらサヨウナラ 夜のオネエサンの愛と幸福論』(幻冬舎文庫)、『オンナの値段』(講談社)、『女がそんなことで喜ぶと思うなよ〜愚男愚女愛憎世間今昔絵巻〜』(集英社ノンフィクション)、『可愛くってずるくっていじわるな妹になりたい』(講談社)、『ニッポンのおじさん』(KADOKAWA)、最新作に『娼婦の本棚』(中公新書)など

text:鈴木涼美

illustration:フクザワ

photo:落合由夏