新宿・歌舞伎町には訪れる機会も多く、これまでにいくつもの印象的な場面に出会ってきたと言う。

生々しく、愚かで、愛おしい、そんな人間たちのドラマを何本も描き出してきた山田。そんな彼女が、新宿・歌舞伎町で目の当たりにしてきた光景を、独自の視点から物語としてアウトプットしていく毎月更新のエッセイ。

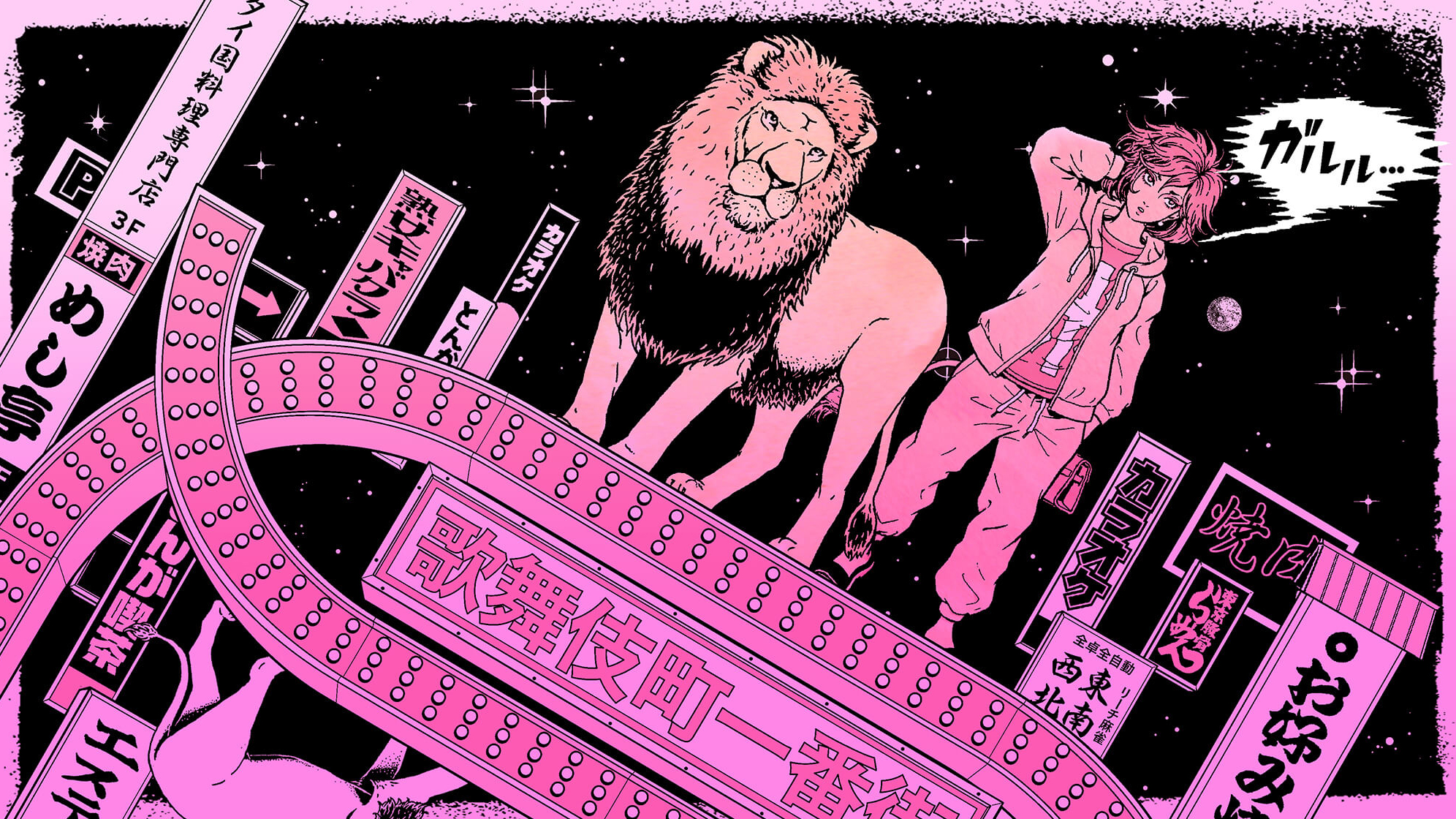

Vol.1「ライオンとネオン街」

新宿はまるでナイトサファリのようだと思う。

夜になるとむくりと起き上がり、暗視カメラ搭載のごとく獲物に突進する飲食店の男性たちや、水際でじっと動かず大きな口を開けて待っている夜職の女性たち。サイゼリアに餌を求めて入り行く大学生グループの群れに、特殊な音波を発して飛ぶようにタクシーを止める外国人観光客など、さまざまな人間を至近距離で観察できるのは少なからず面白い。

だからわたしは頻繁に新宿で書きものをする。待ち合わせの合間だったり、打ち合わせ後だったり、いくつかの喫茶店に足を運んでは、黙々と隣席の会話に耳を立ててタイピングの音を鳴らしている。

いつだったか。西武新宿脇にある喫茶店に行ったときのことだ。

駅から近く、近隣にライブハウスや芸能事務所などもあるせいか、プレゼン資料を拡げる打ち合わせ客や出番前の空き時間を潰す芸人が肩を寄せ合っていた。コンセントを貸してくれるので寿命間近なパソコンを出し、水出しアイスコーヒーを注文して腰を据える。

さあて、今日も書くか。

そう覚悟して鼻息を荒げると、目の端に異様な空気をまとった女性が飛び込んできた。

股を躊躇することなく広げて座り、ソファに寄りかかるようにして彼女は宙を眺めていた。テーブルの上で氷が融けて、結露したグラスはコースターを濡らし、大きなメッシュ素材のバッグからタイマーやメイクポーチが覗く。風俗の客待ち嬢なのかしら。かと言って、彼女のように豪快な女性をセックスワーカーとして決めつけるのは良くない。独りごちた思考をやり過ごし、わたしは視線をパソコンに戻した。すると彼女が大きく手を挙げたのだった。

「――あの、ライスってありますか?」

平然とした顔つきで待ち構えていた彼女に、店員が困った表情で「ない」と答えた。

フランス語で「画廊」を意味するその店には当然そんなもの存在しない。メニュー表のどこを眺めてもサンドイッチやトーストなどの軽食が並ぶだけで、米粒ひとつも見つからなかった。しかし彼女は諦めがつかないのか、何度もライスの有無を確認すると、バッグの中から持参したコンビニおにぎりを取り出してパクつき始めたのだ。

そこまで米に対する執着たるや何事!と、わたしの中で大きな衝撃が走った。後ろめたさや逆ギレを込めた憤怒も感じさせず、ただ意の向くままに米を食べている。そんな不思議な光景だった。

それ以来、わたしは彼女を見かけると必ず隣席に座るようになった。ライスを注文し、断られると持参した米で空腹を鎮めて、ぺたぺたとサンダルを引きずるようにして店を出ていく彼女。その底知れぬ行動に興味が湧き、感情が乏しく見える表情に何が潜んでいるのかと想像力を働かせた。

きっとこの先も彼女を注視し続けたら、わたしは彼女に、“あなたにはわたしの人生なんて到底わかるはずがない”などと突き放されるのだろう。それに何も言えず、わたしは自分の人生を振り返ることになる。しかし目前の仕事や生活に精一杯で、彼女の言葉の意味さえもわからないわたしは、再び彼女に遭遇し、米を食べるためにファミレスに付き合わされることになる。そこで彼女は猛烈な勢いで食事を身体に詰め込んでいく。その姿こそが生きることそのものだ、とわたしは妙に納得させられてしまうのだ。

これが女性同士の友情を描くシスターフッドのような作品だったならば、彼女は生きる女性すべての象徴として描くと思う。抑圧と葛藤しながら生きることに対して、圧倒的に自由で逞しくて儚い存在。見た目が綺麗でもなんでもないが、ただ食事を続ける彼女は生命力があって美しい。まるでネオン光る檻の中で生きるライオンのように。

ひとつだけ付け加えるならば、何度訊いても米がないと返す店にライスはないよ。とは言っておきたいけど。

山田佳奈(やまだ かな)

text:山田佳奈

illustration:師岡とおる

edit:野上瑠美子