[連載:行きたくなる理由がある、新宿の映画館]

せっかく映画を楽しむなら、作品の世界観により浸ることができる空間へ行きたい。ここ新宿は、歌舞伎町、新宿3丁目の徒歩圏内に10館もの映画館(2023年4月オープンの109シネマズプレミアム新宿含む)が並ぶ映画の街。「目的の映画を観て帰る」だけではない愉楽なひとときを求めて──、個性が光る映画館の魅力を探っていく。

これまでの記事はこちら

[第1回]ミニシアターからシネコンまで、行きたくなる理由がある。新宿おすすめ映画館ガイド

[第2回]映画好きが訪れたくなる仕掛けが随所に。「新宿武蔵野館」と「新宿シネマカリテ」を支える映画愛

昭和から令和まで。生まれ変わり、今も続く1スクリーンの映画館

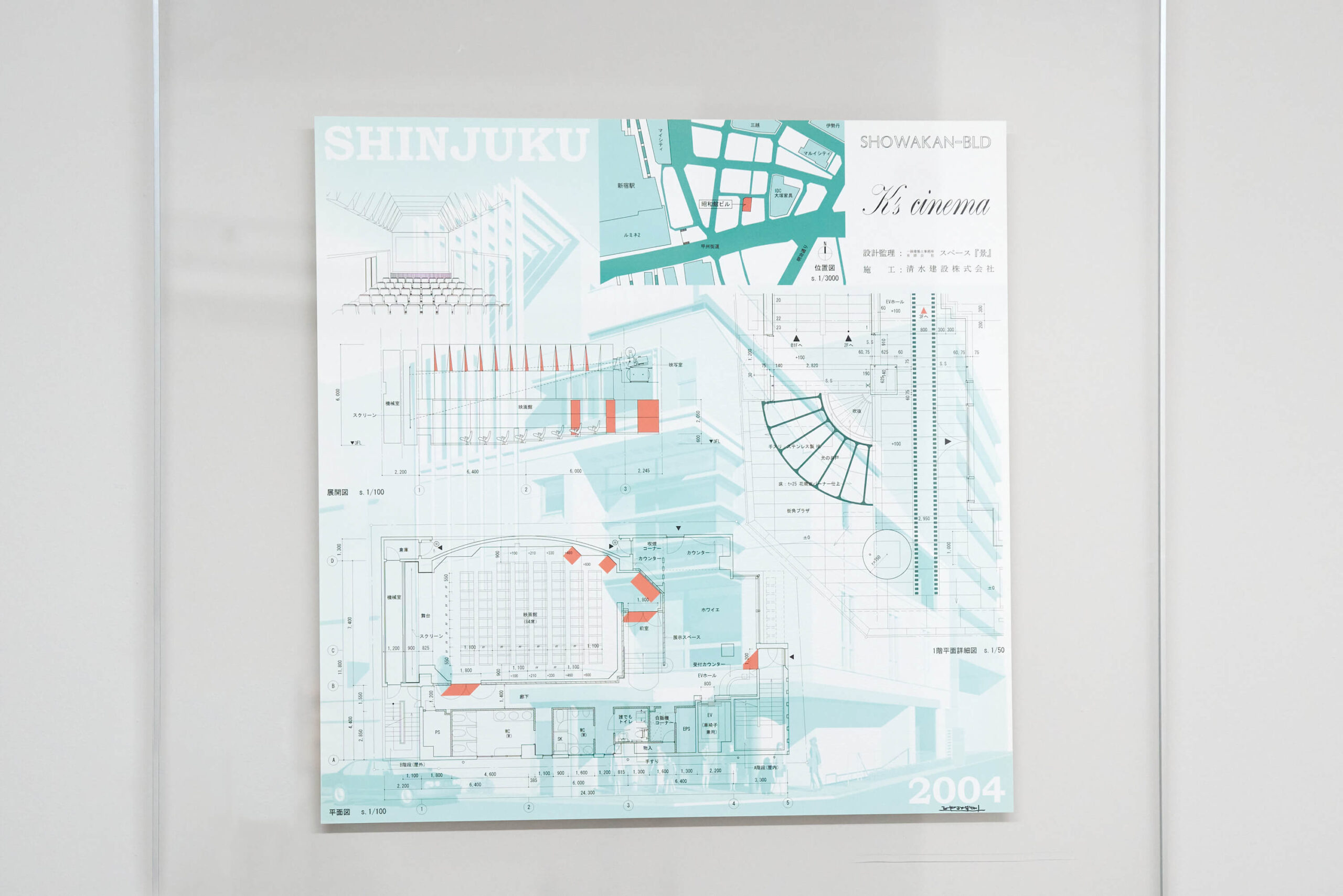

K’s cinema は、2004年3月オープン、1スクリーン84席、まさに“ミニ”シアターだが、その歴史は昭和から続いている。支配人の酒井正史さんに話を伺った。

「もともとは、新宿昭和館という古い映画館でした。当時、メインは任侠映画を、地下のスクリーンではピンク映画を上映していましたが、建物の老朽化でテナントビルに建て替えることになり、せっかく新しいビルにするのであれば、名画座という形態からロードショー作品を上映する映画館にしようと、現在のK’s cinemaとしてオープンしました。ちなみに、K’s cinemaの「K」はオーナーの名前から付けられています」

新宿は、この春に開業の「109シネマズプレミアム新宿」を含めると、10の映画館が集中する激戦区だ。K’s cinemaのオープン当初は、まだシネコンも登場しておらず、映画館の数も限られていた(K’s cinemaは、新宿武蔵野館、テアトル新宿に続く新宿で3番目に古い映画館。※新宿昭和館の時代は含まず)。しかし、ひとつまたひとつ映画館が増え、シネコンの時代に突入すると、他と同じ映画をかけるのではなく、独自のカラーを出して勝負しなくてはならなくなる。1スクリーン84席をどう活かすのか──それが、現在のK’s cinemaの基本スタイルになっていった。

「シネコンでかからないような作品をセレクトする、ということですね。シネコンも他の映画館もライバルではありますが、新宿に行けば面白い映画に出合えるイメージが定着しているのはうれしいことです。以前は、それが渋谷でしたから」

1980年代から2000年代にかけて渋谷を中心に起こったミニシアターブーム。個性豊かなミニシアターが次々と登場したことで、世界各国のさまざまな映画と出合える環境が整った。今のように配信サービスもなかった時代では、他国のカルチャーを知る場は映画館が担っていた。

酒井さんも、映画好きが高じて映画業界に就職したひとりだ。

「昔から映画が好きで、大学時代は大井武蔵野館(1999年に閉館)でアルバイトをしていました。そのまま武蔵野興業に入社し、最初は中野武蔵野ホール(2004年に閉館)、その次に新宿武蔵野館で働いていました。そして、新宿昭和館がK’s cinemaに変わるタイミングで、移ったというのが略歴ですね」

オープン当時から現在に至るまで、K’s cinemaと共に時間を過ごしてきたというわけだ。「オープン時は、どんな作品がかかっていたんですか?」という質問に「ギャガさん配給のフランスのアニメーション『ケイナ』(2002年製作/2004年日本公開。ヨーロッパ初のフルCGで手掛けられたSFアドベンチャー・アニメ)ですね」と即答できるのも、映画館と共に歩んできたからこそ。

ラインナップは“幅広くなんでも”が、K’s cinemaらしさ

酒井さんから見たK’s cinemaらしさとはどんなものなのか、もう少し深く聞いてみた。シネコンとは異なるラインナップといっても、洋画邦画をあわせると日本では年間1000本以上の映画が公開されている。多種多様な製作国の作品、インディーズ作品、ドキュメンタリー作品など、K’s cinemaらしさにつながるラインナップはどのように決めているのだろうか。

「幅広くなんでも、というのがK’s cinemaらしさだと思っています。オープンしてから19年が経ちますが、その間にはフィルムからデジタルへの移行もありました(※K’s cinema がオープンする2年前、2002年に完全デジタル製作による最初の長編作品『スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃』が公開された)。また、デジタルが主流になったことで、作り手にとっても変化が出てきた。フィルムよりも撮りやすくなったことで、若い監督が多くなったと感じています。ドキュメンタリーも撮りやすくなった。そういった作品=若手が作った作品やドキュメンタリーをK’s cinemaですくい上げていきたいと思っています。客層は、その時に上映している作品によって変わりますが、自主映画作品は若いお客さんが増えますし、朝のモーニング上映は年配の方の割合が高かったりもします。共通して、やはり映画好きの方が多いですね」

1日1本は必ず上映。ドキュメンタリー映画へのこだわり

そのなかでも最近、力を入れているのがドキュメンタリー映画だ。2018年からは「東京ドキュメンタリー映画祭」がスタート。もちろん通常の上映でもドキュメンタリー映画の割合が多いという。

「1スクリーンなので、一日複数の作品を上映しています。6〜7回上映するとして、そのうちの1本はドキュメンタリーなので、割合としてはかなり高いですね」

取材に伺った日は、ロウ・イエ監督による『シャドウプレイ【完全版】』のドキュメンタリー『夢の裏側〜ドキュメンタリー・オン・シャドウプレイ』が上映されており、『シャドウプレイ【完全版】』の公開を記念して「ロウ・イエ監督特集」も組まれていた。ラインナップは『夢の裏側〜ドキュメンタリー・オン・シャドウプレイ』のほか、『ふたりの人魚』『天安門、恋人たち』『スプリング・フィーバー』『ブラインド・マッサージ』の5作品。

「ロウ・イエ監督は、中国で注目を集めている映画監督でもあるので、客層は中国の方も多いです。この監督はカメラワークが凄くて、『シャドウプレイ【完全版】』をどうやって撮っているのかがドキュメンタリーに描かれています」

丸一日映画館で過ごす楽しみ。ミニシアターならではの“特集上映”が充実

「ロウ・イエ監督特集」のように、新作と旧作をセットで、ある種のテーマの世界観にどっぷりと浸ることができる、それも特集上映の醍醐味だ。なかには、丸一日映画館で過ごす人もいるそう。

「特集上映のよさは、同じお客さんが何度も来てくださることですね。たとえば、3,000人集めるのは大変ですが、1,000人のお客さんに3回観てもらえる、それも特集上映のいいところですし、ミニシアターだからできることでもあると思います」

過去の特集上映として、酒井さんの思い出に残っているひとつが「台湾巨匠傑作選2021 侯孝賢監督40周年記念 ホウ・シャオシェン大特集」。台湾の映画は2年に一度のペースで特集が組まれているそうだが、ホウ・シャオシェン特集は規模が大きかった。開催期間は約2カ月、20作品以上が上映された。次の台湾特集は、今年の夏に予定しているという。

ほかにも、9月には「奇想天外映画祭」、秋冬には「ドキュメンタリー映画祭」など、特集・企画上映が年間を通して充実しているのもK’s cinemaの特徴と言えるだろう。舞台挨拶をはじめとするイベントの数も多く、取材に伺った日は『みんな生きている〜二つ目の誕生日〜』が公開したばかりで、連日トークイベントが企画され、その日もロビーはゲストと観客が交流していた。

目指すは、世界が広がる“新たな発見”と出合える映画館

映画を観るだけでなく、作り手と交流することで、さらに世界が広がる──。酒井さんが目指す“行きたくなる映画館”は「自分ではなかなか見つけられないものが見つかる場所」だと語る。

「新宿という街を訪れる人は、どこかアンダーグランド的なものを欲している、そういう人も多いと思うんです。なので、アングラ的な視点を意識しながら映画をセレクトしつつ、こんな映画があったのか!と発見してもらえたり、驚いてもらえたら嬉しいですね」

また、映画館という空間で映画を観ることは「自分との対話」だとも言う。

「集中して観るというのはある意味、贅沢な環境ですし、自分との対話でもある、自分を映す鏡のようなものでもあるのではないかと。スクリーンに映し出される映画をイイと思うかイヤと思うか、納得いかないか、偏見があるかないかとか、自分の反応によって自分自身が炙り出されていく。それは、映画館という暗闇であることで、より強く感じるのではないでしょうか。観終わった後、帰り道にいろいろ反芻する時間も大事で。そうやって記憶に刻まれていくのだと思います」

そんな酒井さんの記憶のなかで鮮明に残っている映画は、スティーブ・マックイーン主演の名作『大脱走』。最初はテレビの洋画劇場で観て、その後、中高生の時に名画座で観て、現在でも何度も繰り返して観ているそう。

最後に、恒例の質問。もしも、好きな映画を上映できるとしたらどの作品を選ぶのだろうか。

「たくさんありますが……『イージー・ライダー』をはじめとするアメリカン・ニューシネマはどれも観たいですね。でも、1本選ぶとしたら『ファイブ・イージー・ピーセス』。ジャック・ニコルソンが、ものすごく歪んだキャラクターを演じている何ともイヤ〜な映画で(笑)。高校のときに名画座で観て、なんてクズなんだって衝撃を受けた映画。もう一度スクリーンで観たいですね」

写真:沼田学

文:新谷里映