[連載:行きたくなる理由がある、新宿の映画館]

せっかく映画を楽しむなら、作品の世界観により浸ることができる空間へ行きたい。ここ新宿は、歌舞伎町、新宿3丁目の徒歩圏内に10館もの映画館(2023年4月オープンの109シネマズプレミアム新宿含む)が並ぶ映画の街。「目的の映画を観て帰る」だけではない愉楽のひとときを求めて──、個性が光る映画館の魅力を探っていく。

これまでの記事はこちら

実は姉妹館。新宿武蔵野館と新宿シネマカリテの“らしさ”

今回ピックアップするのは、新宿東口からすぐの新宿武蔵野館と、その姉妹館の新宿シネマカリテ。

武蔵野館は創業から102年の老舗映画館だ。始まりは1920(大正9)年6月。新宿の有志が集まり、街の発展開発を祈念して立ち上げたのが武蔵野館だった。大正、昭和、平成、令和、4つの時代で映画を映してきた映画館が目指すのは、現社長いわく「謙虚に身を低くして社会を潤すような、地域に根づく存在」であること。また、武蔵野館の姉妹館として2012年にオープンし、今年で10周年を迎えるシネマカリテも老舗と並んで新宿東口を盛り上げている。

今回は、武蔵野館とシネマカリテの支配人、菅野和樹さんと平下宗宏さんに話を伺いながら、“行きたくなる映画館”について掘り下げていく。

現在、新宿にはシネコンを含め9つの映画館があり、2023年4月には「109シネマズプレミアム新宿」が新しく加わる。まさに映画館の激戦区にして映画館の街。これだけ映画館があると、どこに行っても同じなんじゃないか……と思うかもしれないが、実はそれぞれ映画館にはカラーがあり、上映されている作品もまったく同じではない。

武蔵野館とシネマカリテ(スタッフ間では通称ムサカリと呼ばれている)のカラーについて、シネマカリテ支配人の平下さんは「あえて色をつけないこと」だと言う。「新宿という土地柄、全国からいろいろな人が訪れ、海外の方も多いので、あえて色をつけないことが、この2つの映画館らしさになっていると思います。色をつけないというのは、要は、ジャンルにとらわれない映画をかけるということ。もちろん珠玉の映画であることは大前提ですね」(平下)。

夏のお祭り「カリコレ®︎」と「新宿東口映画祭」。昔が新しい「カツベン映画祭」など企画上映が楽しい

独自色を出すために2館が力を入れているのは、作品のセレクトだけではない。特集上映や映画祭にも力を入れている。シネマカリテでは、通称カリコレ®と呼ばれている映画祭「カリテ・ファンタスティック!シネマコレクション®︎」を毎年夏に開催。他館ではなかなかかからない作品を中心に、注目の新作映画、往年の名作映画などがラインナップ。第8弾となる2022年は26作品が上映された。オープニング上映は『戦慄のリンク』。鶴田法男監督のトークイベントも行われ、「ホラー界の神様、ホラー界の父のような存在の鶴田法男監督にゲストで来ていただき、泣きそうなほど感動しました」と平下さん。コロナ禍でゲストの登壇数は減ったものの、監督や俳優の舞台挨拶や、映画にまつわるトークイベントなどにも力を入れている。

新しい試みとしては、武蔵野館とシネマカリテを会場にした映画祭「新宿東口映画祭」が2021年からスタートした。立ち上がりの経緯について、菅野さんが語る。「武蔵野館100周年の企画として作られた映画祭で、本来ならば100周年を迎える2020年に開催する予定でしたが、コロナでできなくなってしまい、昨年の2021年にようやく開催することができました。まだ歴の浅い映画祭ですが、ゆくゆくは新宿エリアの文化を取り込みながら、地域を絡めたお祭りに成長していけたらと思っています。来年も開催を予定しています」。

この新宿東口映画祭は、旧作(名作)の上映をメインに新作の先行上映を取り入れているが、同時開催される「カツベン映画祭」も見どころのひとつだ。カツベンとは活動写真弁士の略で、活動写真弁士とは、無声映画時代、上映中に画面の説明をし、画面の人物に合わせてセリフを喋る人のことを指す。なぜ、武蔵野館でカツベン映画祭なのか。そこにも102年の歴史が大きく関わっていた。かつての武蔵野館には、東京を代表する弁士である徳川夢声が所属していたそうで、当時のカツベンに触れる機会を作ったのが、カツベン映画祭というわけだ。上映される全作品に弁士と演奏がつき、さらにカツベン映画祭によって新しい才能も生まれた。

「第1回のカツベン映画祭では、8人の弁士の方に登場いただいていますが、映画祭に来てくださった観客のひとりが、活弁に感動して『弁士になりたい!』と言って、1年間修行をして、翌年、第2回のカツベン映画祭で弁士として出るという、そんなドラマのような出来事がありました」(菅野)。

「シネマカリテでも活弁の上映はあって、無声アニメーションの活弁を中心に企画しました。いまはIMAX®︎とか4DX®︎とか新しい技術が次々と出てきますが、若い世代にとってはカツベンも新しい映画体験になると思います。私自身も、戦前に作られたアニメーションを観てすごく新鮮でした」(平下)。

武蔵野館の創業時は弁士も活躍する無声映画の時代だったが、その後トーキー映画が登場することで、時代は変わっていく。参考資料(※)によると、日本初の外国映画トーキー興行は1929年5月9日、新宿武蔵野館と浅草電気館におけるムーヴィートーン式発声映画『進軍』とハワイアン・ダンスの短編映画『南海の唄』の上映だった。

移り変わる時代のなかで映画もまた形を変えてきたわけだが、その多くを経験してきた武蔵野館がカツベン映画祭のような企画を現代に発信することの意味はとても大きいのではないだろうか。

なんで映画館に水槽が?魚が?映画とコラボする癒やし空間、ヒーリング・アクアリウム

ジャンルにとらわれない珠玉の映画を観ることができる。それが武蔵野館とシネマカリテの特徴だが、この2館を最初に訪れたときに、まず驚くのはヒーリング・アクアリウムの存在だろう。どちらの映画館にもアクアリウム(水槽)があり、しかも映画とコラボさせたディスプレイ。それが各映画館の特徴になっている。たとえば取材時には、武蔵野館は『シャイニー・シュリンプス!愉快で愛しい仲間たち』、シネマカリテは『チーム・ジンバブエのソムリエたち』の映画とアクアリウムがコラボしていた。

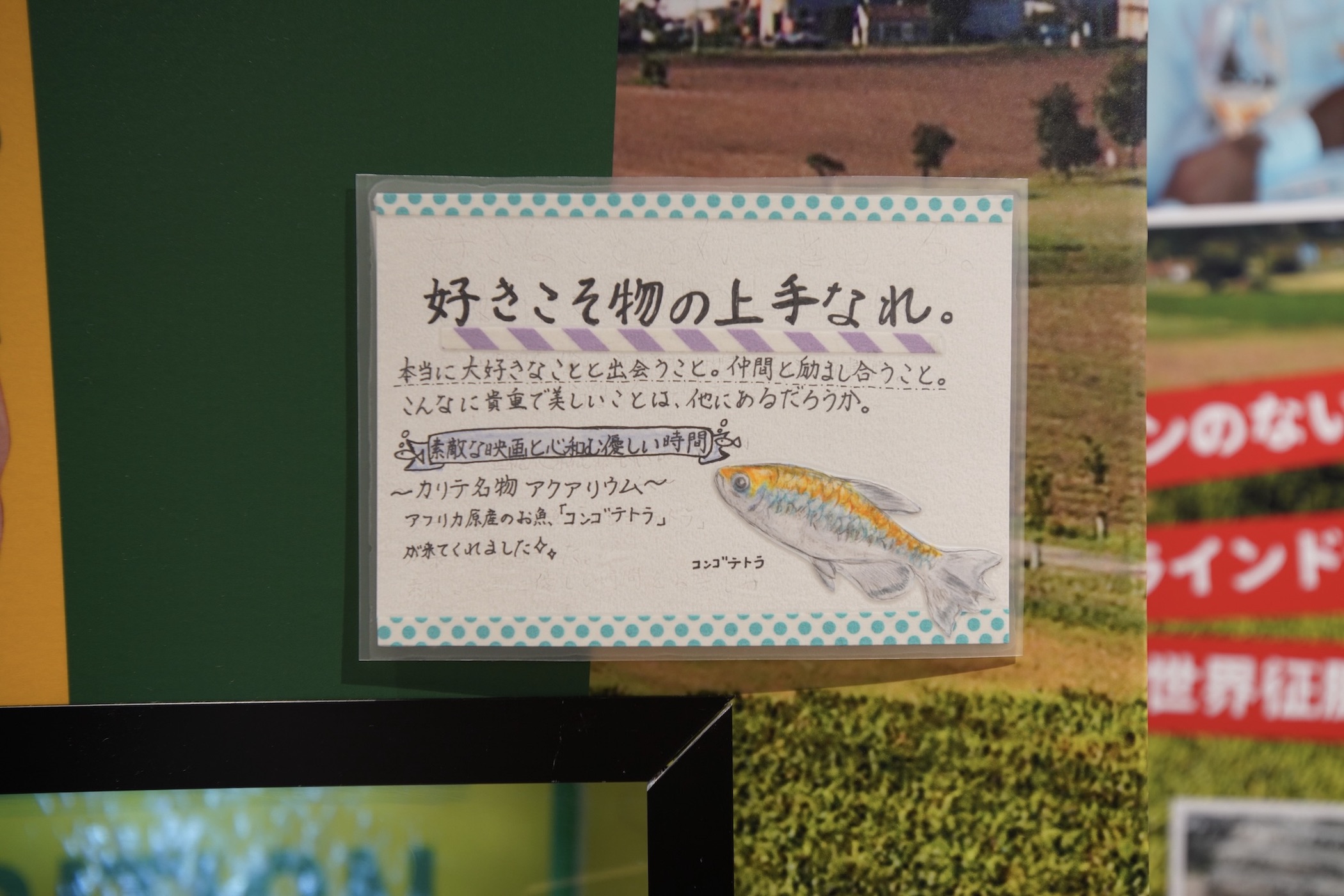

ヒーリング・アクアリウムは、だいたい2〜3カ月ごとにディスプレイが変わり、取り上げる映画によって、魚の種類も変わる。毎回、業者と相談しながら、その映画を観たくなるようなディスプレイを制作する。ちなみに平下さんは大のお魚好きということもあり、シネマカリテのアクアリウムに添えてある、魚についての手描きのポップは、平下さんが作っている。「ヒーリング・アクアリウムの設置は、来館いただいたお客さんにとっての癒やしの空間であってほしい、心が潤う空間であってほしい、そんなコンセプトを引き継いでいます。作品ごとにお魚も変わるので、楽しんでもらえたらうれしいですね」(平下)。

アクアリウム以外にも、巨大なパネルや、手の込んだディスプレイがフロアのあちこちに展示されており、ちょっとした美術館のようでもある。武蔵野館を設計した建築士によると、映画のワンシーンや映画にまつわる空間を再現しているそう。菅野さんいわく「このコーナーはこの映画のシーンを再現しています、というように明確にはタイトルを出してはいないのですが、映画好きな人は、おそらくあの映画だなって、すぐに分かると思います」。武蔵野館の書籍等の販売コーナー、飲み物や軽食を購入できるバーカウンター(売店)の黄色い電飾、喫煙所の内装やテーブルと灰皿など、いたるところが映画の楽しさを味わえるデザインになっている。隅々まで探検したくなる映画館なのだ。

もちろん、劇場内にもこだわりがある。菅野さんと平下さんが挙げたこだわりは「座席(シート)」だった。「パリのオペラ座、ベルサイユ宮殿にも使われているフランス・キネット社製の上質なシートを取り入れています。お客さんからも、座り心地がいいねとうれしい感想をいただくことも。また、スクリーンによってシートの色が違います。カリテは赤と青、武蔵野館はそれに加えて緑、それぞれのスクリーンによって色が異なっています」(平下)。

支配人たちの深い映画愛。2人が考える「行きたくなる理由がある」映画館とは

作品のラインナップも、特集上映や映画祭も、ヒーリング・アクアリウムも、どれを取っても、訪れる人に喜んでもらいたい、映画をより楽しんでもらいたい、また訪れたくなる映画館でありたい、そんな支配人たちの映画愛が伝わってくる。2人とも「気づいたら映画が好きだった」と語るが、映画を通じて人を喜ばせる、その原点はどこにあるのか聞いてみた。

平下さんの映画との出会いはアメリカだった。「親の仕事の関係で、幼い頃はアメリカで暮らしていました。5〜6歳の頃ですね。その時、映画館に連れていってもらったのが、初めての映画体験です。アメリカのシネコンのスケールに圧倒されたのをよく覚えています。観た映画は『ビーン』(「Mr.ビーン」の劇場版)でした」。

菅野さんは、いくつもの映画の“場”を経験し、最終的に映画館という場所に辿り着いた。「昔から映画が好きで、もともとは映画監督になりたくて専門学校にも行きました。武蔵野館や他の映画館でバイトをしたり、映画の制作現場や配給会社でも少し働いたこともありますが、最終的に辿り着いたのは映画館。自分にとって一番好きだと思える場所が映画館でした」。また、支配人になってからのうれしかったエピソードとして、『佐々木、イン、マイマイン』(2020年公開)の内山拓也監督との思い出話も。実は、内山監督も武蔵野館でバイトをしており、当時は互いの夢を語り合っていたそう。時は流れて、武蔵野館で『佐々木、イン、マイマイン』の上映が決まり、監督として、支配人として、舞台挨拶ができたことがとてもうれしかったと語る。

改めて考えてみたいのは、映画館とは、映画館という場所はどんな存在なのだろうか、ということ。無声映画からトーキーへ、フィルムからデジタルへ、そして現在は配信という選択肢が加わり、映画館でなくても、テレビでもパソコンでもスマホでもタブレットでも、どこにいても映画を観られる時代になった。それでも映画を映画館で観たいと思う理由は何なのか──。菅野さんは「その理由は分かりそうで分からないですが、映画を観る前後の体験や経験も含めて記憶に残るので、映画館に行きたくなるのではないかと思います」。平下さんは「ひとりで来たとしても、その映画を観る人は他にもいて、ひとりだけどひとりじゃない。笑ったり、驚いたり、感動したり、それを同じ空間で誰かと共有できることじゃないでしょうか」。

誰と観たのか、その日はどんな天気だったのか、行き帰りの途中で何を食べたか、交通手段は何だったのか、そして武蔵野館やシネマカリテのアクアリウムやディスプレイはどんなものだったのか……ひとつの映画を映画館で観たことは、その日の出来事と一緒に記憶に刻まれ、記憶に残るからまた訪れたくなる。記憶に残したいものがある映画館が、行きたくなる映画館なのかもしれない。

最後に、2人の支配人にこんな質問を投げてみた。好きな映画を1本かけていいとしたら、武蔵野館で、シネマカリテで、何を観たいですか?

菅野「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が大好きなので、これ一択です!」

平下「音楽が好きなので、『ブルース・ブラザーズ』ですね。しかも爆音で!」

写真:沼田学

文:新谷里映