野球少年は3.11を経てダンサーへ

— 歌舞伎町の近くにお住まいと伺いました。

歌舞伎町まで歩いて15分くらいです。

— 大学入学を期に上京されたそうですが、歌舞伎町にはどんなイメージをお持ちでしたか?

なんとなく、「怖いな」って思ってました(笑)。引っ越したばかりのころは、歌舞伎町に来ると緊張しちゃって、全身に力が入ってました。

— 「ナメられちゃいけない」と(笑)。

でも、実際に住んでみたらぜんぜん危ないこともなく。普通にご飯食べたり、映画館に行ったりしてます。住み始めて1年くらいでコロナ禍になっちゃったんで、そこまでいろんなところには行けてないんですけど。

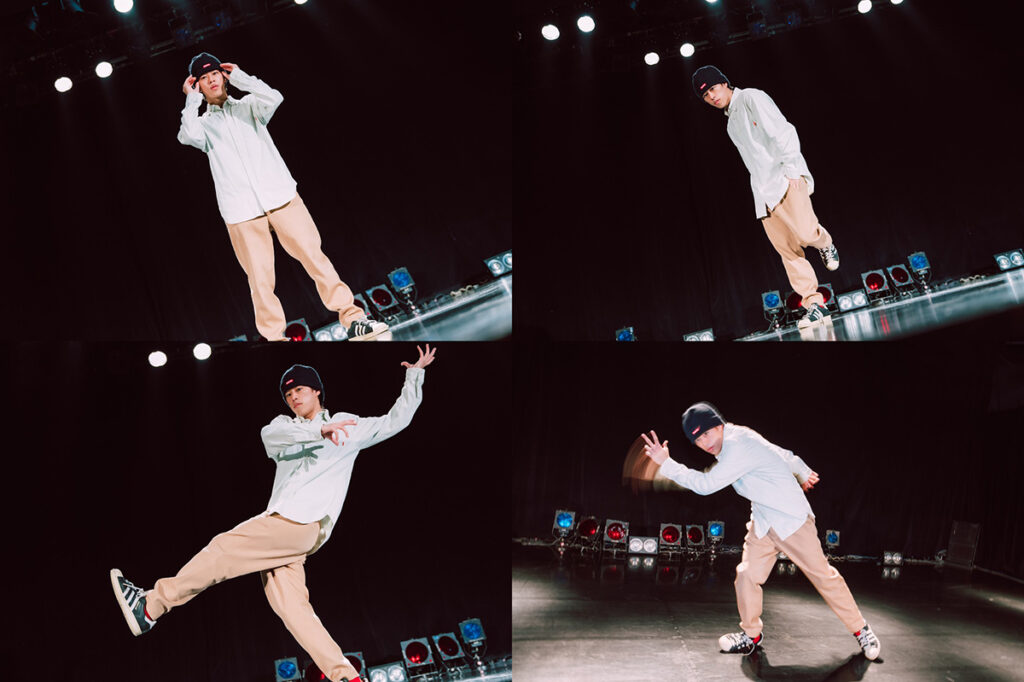

— 今回の撮影で使わせてもらった「新宿FACE」のステージにも何度か立ったことがあるそうですね。

上京してすぐのころですね。お客さんの雰囲気もすごくよかったし、めちゃくちゃ楽しかったのを覚えています。FACEの前のシネシティ広場で撮影のあった映画にダンサー役で参加したこともあるんですよ。最近でもスナップの撮影で使ったりしてます。

— ダンスをはじめたきっかけは何ですか?

小学生のころは野球に打ち込んでいたんです。2009年のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の決勝を家族全員で見てて、イチロー選手のタイムリーでめちゃくちゃ盛り上がったんですね。親はそんなに野球に興味があったわけじゃないけどプレイの感動が伝わったのが印象的で、ピュアにイチロー選手みたいになりたいと思ってました。でも、2011年の東日本大震災で野球どころじゃなくなっちゃって。地元が福島なので、屋外での運動も自粛することになったんです。体が鈍らないように、屋内で体を動かせるスポーツを探して、ダンスをやることになりました。

— それまではダンスと接点はあったんですか?

実家の近くのダンススタジオに姉が通っていて、何度か発表会に行ったことがありました。でも、その当時は先生も生徒も女性が多くて、勝手に「男がやるものじゃない」って思ってたんです。でも、その自粛していたタイミングの発表会で男性の先生がバチバチにPOPを踊っていて、めちゃくちゃカッコよかったんです。それで一気に興味を持ちました。

勝敗よりも大事なエンターテインメント

— 野球と並行してダンスをやっていて、どんどんダンスにハマっていったわけですね。

やりはじめて2ヶ月で4人のチームを組むことになったんです。ほかの3人は僕よりも年下だけどダンス歴は長いから、個人戦の大会に出場すると負けちゃうんですよ。それが悔しくて悔しくて(笑)。どうすれば勝てるのか考えていくことで、没頭していきました。

— ダンスにも体育会系なマインドが発揮されたんですね。

でも、上京したころから思考が変わったんです。勝ち負けや大会の実績よりも、「その後にどうしていくか」のほうが大事なんじゃないかなと。ずっと大会に出続けている鉄人みたいな方々もいて、そういうライフスタイルもめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、自分がやりたいことは違うなと気付いたんです。自分自身、大会に勝っても社会的にはその凄さが伝わらないということが多かったので、そこをどうにかしたいと思ったんです。

— ダンスを詳しく知らないお客さんに対してもアプローチしていかなきゃならないと。

いろいろな方々に努力していただいたおかげで少しずつ状況が上向いているので、僕たちもやらないといけないなって。同世代のダンサーとは、たまにこういう話になりますね。2020年にSHIBUYA109主催のバトル(「109路上LIVE2ndシーズン」)で優勝して、副賞でアメリカに留学させてもらったんです。エンターテインメントの現場がどうやって成り立っているのかを見ることができて、競技としてのダンスだけじゃなく、ショービジネスの側面を強く意識するようになりました。

— D.LEAGUEに参加したことも大きいですか?

大きいですね。プロとしてステージに上がるということを理解していたつもりだったんですけど、実際に体験してみるとやっぱり難しいです。エンターテイナーとして求められることと、ダンサーとして自分がやりたいことやプライドとのギャップというか、ジレンマもありますし。これはほかのリーガーさんたちもみんな悩んでいるところだと思います。

— ダンサーの方々は言葉よりも体で表現することが多いので伝わりづらいですけど、こうやって当たり前に悩んでらっしゃるんですよね。ダンサーのこういった悩みや葛藤をリアルタイムで追うことができるのも、D.LEAGUEの魅力なんだと思いました。

そもそも、こうやって悩める環境が今までなかったんで(笑)。ステップアップさせてもらってるなと思います。

25歳までは可能な限りインプットする人生設計

— パフォーマンスしてきたなかで、忘れられないステージはありますか?

ニューヨークの「アポロシアター」ですね。そこまで大きい会場ではないんですけど、客席が階段状になってて、踊り終わった瞬間にみんながスタンディングオベーションしてくれたんです。その光景を見た瞬間に鳥肌が立って、「ダンスやっててよかった!」って心底思いました。ダントツで印象に残ってますね。

— やはり本場アメリカは違いましたか。

日本のダンスイベントだと、どうしても勝敗というか、「誰が一番すごいのか」みたいな緊迫感があるんですけど、アポロシアターはもっと単純にエンターテインメントを楽しみにきてる感じでした。純粋な拍手をもらった気がして、こういう歓声をもっと増やしたいと思ったし、自分のエンターテインメント観にすごく影響がありました。

— 「歓声を増やしたい」という意味では、コロナ禍で声が出せない状況は寂しいですね。

そうなんですよ!「コロナさん、お願いしますよ」って感じで(笑)。このビル(東急歌舞伎町タワー)が完成して、なにかに出演させてもらえるようなころには、コロナを気にせずにみんなが大きな声を出せるようになっていてほしいです。

— 東急歌舞伎町タワーには、新宿エリアで最大規模のライブホールも入る予定ですが、ダンサーのテンションはステージの大きさに比例するものですか?

それは絶対ありますね。もちろん緊張感も増しますけど、それだけのお客さんを前にパフォーマンス出来ればめちゃくちゃ記憶に残ります。

— 最近はご自身だけでなく、ほかのダンサーの振り付けを担当されることもありますが、いかがですか?

自分が踊る振り付けは、本当に自分のやりたいようにやる自己表現なんですけど、頼まれたものはオーダーしてくれた人の意思を一番に尊重しなくちゃいけないので、「どういう思いが詰まっているのか」といったミーティングもしますし、一緒に作っている感覚が強いです。自分だけだったらやらない方向性の良さに気付けたりもしますね。

— 引き出しが増えていく感じなんですね。

やれることのフィールドを増やしていきたいんです。やる前から視野を狭めて損してることがたくさんあったかもしれないし、それなら演技でもなんでも、チャンスがあれば手当り次第やってみようと。25歳くらいまでは可能な限りインプットして、20代後半からアウトプットしていければっていう、ざっくりした人生設計でやってます。

— 21歳にして貪欲な人生設計! 最後に、TAKUMIさんがダンサーとして追いかける目標を教えて下さい。

まずは、拠点は日本でも海外でもどこでもいいんですけど、世界に誇れるエンターテインメントの場を自分で作るなり、出るなりしてダンスに貢献していきたいですね。あとは、さっきも言ったように、僕らは上の世代の方たちが頑張ってくれたおかげでD.LEAGUEに参加できたり、注目してもらえてると思うので、そのバトンを受け継いでもっと盛り上げていきたいなと。自分たちの活動を通じて、ダンスに興味のない人をもっと取り込んでいって、シーンを大きくしていきたいです。野球をやっていたときにイチロー選手から感動をもらったように、ダンスで同じことをしていきたいですね。

取材・文:張江浩司

写真:町田千秋